Page 29 - Broschuere

P. 29

hergestellt. Diesem simplen Handwagen, dessen Hinterräder gleichzeitig

die Schwungräder des Motors waren, fehlte Kupplung, Getriebe,

Lenkung und Bremse. Über den Verbleib des Originals ist nichts

bekannt, auch gibt es keine Konstruktionszeichnungen. Ein

originalgetreuer Nachbau im Heimatmuseum von Malchin, der

Geburtsstadt von Marcus, hat folgende Daten: Länge 237 cm, Höhe 226

cm, Durchmesser der Schwungräder 84 cm, Durchmesser der

Vorderräder 58 cm, Achsenabstand 142 cm. Der Zylinderdurchmesser

des aufrecht stehenden Motors beträgt 10 cm. Unter Annahme eines

Hubraumvolumens zwischen 3,2 und 4 Liter, bei einer Drehzahl

zwischen 100-200 U/min, wird die Leistung auf knapp 0,4-0,5 PS

geschätzt, die Geschwindigkeit auf ca. 15km/h.

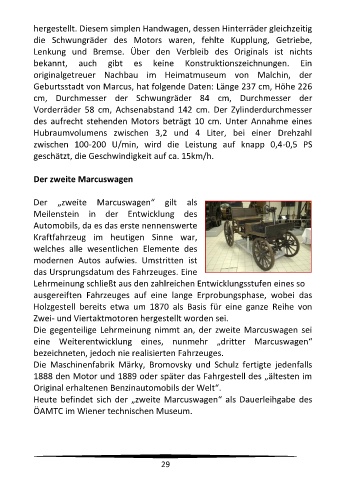

Der zweite Marcuswagen

Der „zweite Marcuswagen“ gilt als

Meilenstein in der Entwicklung des

Automobils, da es das erste nennenswerte

Kraftfahrzeug im heutigen Sinne war,

welches alle wesentlichen Elemente des

modernen Autos aufwies. Umstritten ist

das Ursprungsdatum des Fahrzeuges. Eine

Lehrmeinung schließt aus den zahlreichen Entwicklungsstufen eines so

ausgereiften Fahrzeuges auf eine lange Erprobungsphase, wobei das

Holzgestell bereits etwa um 1870 als Basis für eine ganze Reihe von

Zwei- und Viertaktmotoren hergestellt worden sei.

Die gegenteilige Lehrmeinung nimmt an, der zweite Marcuswagen sei

eine Weiterentwicklung eines, nunmehr „dritter Marcuswagen“

bezeichneten, jedoch nie realisierten Fahrzeuges.

Die Maschinenfabrik Märky, Bromovsky und Schulz fertigte jedenfalls

1888 den Motor und 1889 oder später das Fahrgestell des „ältesten im

Original erhaltenen Benzinautomobils der Welt“.

Heute befindet sich der „zweite Marcuswagen“ als Dauerleihgabe des

ÖAMTC im Wiener technischen Museum.

29